こんぴらさん"裏参り"【琴平山・象頭山・大麻山】

こんにちはしこぐらBLOGの四国グラフィです。

この記事ではこんぴらさんの山、琴平山・象頭山・大麻山の登山について紹介しています。

今回ご紹介するのはこんぴらさん"裏参り"です。

一般的には千段を超える石段を登って金刀比羅宮 奥社より登山道に入りますが、

この記事では琴平山登山口である牛屋口より登り、こんぴらさんの参道を下山する"裏参り"コースを紹介します。

※この記事の元になった登山は2022年6月です。

Contents

大麻山とこんぴらさん

標高616m

独立峰としては香川県1位の標高

香川県善通寺市

四国百名山・百山

こんぴらさんの山は琴平山・象頭山・大麻山が連なる形となっていますが、四国百名山には大麻山として選定されています。

金刀比羅宮は全国にある金刀比羅・金刀毘羅神社の総本山。

奥社までは合計1300を越える石段がありますが、連日多くの人が参拝に訪れています。

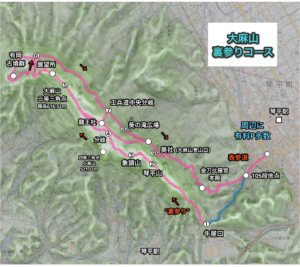

'裏参り"登山マップ

- こんぴらさん参道から牛屋口へ

- 琴平山へ登る(前半が急登)

- まもなく象頭山山頂へ

- 舗装道の尾根を歩いて大麻山山頂へ

- 直進して大麻山展望所で休憩

- 急な降りで工兵道(尾根北のトラバース道)へ入る

- 工兵道中央

- 葵の滝広場・屏風嚴

- こんぴらさん奥社へ

- 参道を下って琴平町へ

工兵道を歩き切るのはなかなか大変ですので、大麻山山頂を踏んだら引き返して龍王社より降っていくと短縮可能です。

上記のコースで歩くと所要時間は約6時間半、歩行距離は11.4km程度になります。

登山記録

琴平駅付近に駐車し、車道を歩いて牛屋口へ。

こんぴらさん参道からだと106段地点の鳥居と案内板のある場所が分岐部。

鳥居のない左手側に進むと牛屋口方面です。

登山口:牛屋口より

牛屋口までは徒歩15分から20分程度です。

登山口付近の坂本龍馬像が目印。

その視線の先の登山道に入ってゆきます。

牛屋口から象頭山までの道は前半40-50分ほど急登が続きます。

表参道の人の多さからは信じられない静けさです。

マイナーな登山道ではありますが、数年前に登山道が整備されたそうで歩きやすくなっています。

とはいえ落ち葉も多く滑りやすいので注意して登ってゆきましょう。

赤テープやトラ柄ロープ、こんぴらの金の字が刻まれた石柱が道を示してくれます。

傾斜が落ち着いてからしばらく森の中を歩くと、

象頭山の山頂手前で視界が開け、天気が良ければ瀬戸内海まで眺められます。

電波塔の立つ大麻山の山頂部まで見えるでしょう。

なだらかな道を歩いて進みまもなく象頭山山頂です。

このコースだと左手の樹木にプレートがかけられています。

2022年時点ではプレートがなく、小さな山頂の標が石標に括り付けられていただけでしたが、立派な山頂になって嬉しいです。

※ちなみに四等三角点「小麻山」521.22mは一般的登山道より西に外れた先にありますが、登山道からアプローチするのは難しそうです。

牛屋口から70分程度での象頭山へ到着です。

表参道からのロードを含めると100分ほどの登頂です。

象頭山から大麻山へ

象頭山付近から大麻山への尾根は、

一部舗装された歩きやすい緩やかな道が伸びています。

象頭山山頂から15分ほどで標識のある分岐点へ出ます。

この分岐では画像右(北)へ進むと龍王社・こんぴらさん奥社 方面へ続きます。

中央にある分岐

同様の分岐案内あり

帰りにに北端から工兵道を歩く場合など、この分岐を帰路で使わない場合は龍王社に先にお参りしておくのも良いでしょう。

なお龍王社は金刀比羅宮の末宮にあたり、葵の滝の上流である竜王池に鎮座しています。

池の周囲に初夏にはアヤメやアジサイなどのお花が見られる場所でもあります。

参考 → 金刀比羅宮 龍王社例祭

まもなく大麻山の山頂電波塔などが見えてくるでしょう。

ここからは20分ほどで大麻山の山頂へ到達です。

大麻山山頂~展望台

大麻山山頂付近にはテレビ・無線中継用の鉄塔があり、その付近にベンチやトイレが備えられています。

展望台もすぐに見えますので山頂からもう少し歩いて休憩するのがお勧めです。

鉄塔を左に目にして歩くと展望台手前で右手に大麻山山頂と二等三角点があります。

公衆トイレあり

まもなく到着する大麻山展望台は正方形にベンチが設置され休憩に適しています。

北方面に讃岐富士を含む丸亀平野、遠方に瀬戸内海を眺めることができ、眺望に恵まれています。

登山口牛屋口よりおよそ1時間50分、歩行距離約3.4kmでの到着です。

降りはぐるりと工兵道を歩いて表の登山口である金刀比羅宮奥社へと向かいます。

工兵道でこんぴらさん奥社へ

大麻山山頂から金刀比羅宮へは龍王社を通って工兵道中央などに降りる路を歩く方が多いかと思います。

今回は北側の山道である工兵道を歩いて奥社へ下りた時の記録を紹介します。

山頂展望台を通り過ぎてまもなく分岐があり、右手に入り急斜面を降り始めます。

15分ほど慎重に降りると林道に出合い、そのまま大麻山北面のトラバース道に入れます。

ここが工兵道と呼ばれており元々陸軍の工兵部隊が訓練に使った道だとか。

看板に従い東の奥社・葵の滝方面へと進みましょう。

滑りやすいです 慎重に

工兵道は奥社まで2.6kmの道のりでそのほとんどがトラバースです。

特に今回歩く前半(北西部)は荒れており道幅も狭く滑りやすい場所がところどころにありますので注意しましょう。

一部ザレ場も出現するので落石や滑落にも気をつけて。

時折林の切れ目から讃岐富士を眺めることができるのが癒しです。

山頂展望台よりも低い位置で正面から見据えることができ、この讃岐富士は格別です。

飯野山

展望台よりもいい角度です

時折案内板を目にしながら黙々と進むと1.5kmの地点で工兵道中央の分岐です。

こちらからは龍王社へと登ることができ、前半で紹介した大麻山〜象頭山稜線の分岐へと繋がります。

さらに直進して500mほど歩けば名勝葵の滝広場です。

中央奥に屏風嚴と葵の滝

雨の多い時期でしたが水量は乏しく微かに水の流れる音が聞こえるくらい。

この上流に龍王社および龍王池が位置しています。

ここまでくるとこんぴらさんはもうすぐ。

防火帯にさしかかり、最後にややジグザグに標高を上げるとようやく奥社へ到着です。

大麻山展望台から工兵道を通って奥社まで100分程度でした。

この時は梅雨時で足元が湿っていたりして結構時間がかかっています。

天然のトラバースから石畳へ上陸すると同時に安堵を覚えます。

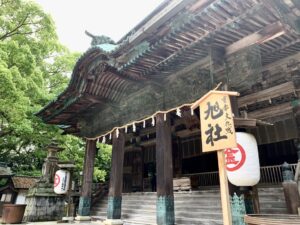

金刀比羅宮 奥社

奥社は名称を嚴魂神社(いづたまじんじゃ)といいます。

戦国時代に荒廃した金刀比羅宮を再建した金光院宥盛を祭神とし、嚴魂彦命(いづたまひこ)として祀っています。

金刀比羅神社の中でも特にパワースポットとして知られています。

奥社向かって左手の岩壁威徳巌(いとくいわ)に掛かる天狗・烏天狗の石像などは必見です。

奥社限定の御朱印・御守りには天狗・烏天狗があしらわれています。

天狗・烏天狗の石像

奥の岩壁がそうです

ここからは583段の石段を下って本宮へと戻りましょう。

奥社から近い順に菅原神社、白峰神社、常磐神社と立派な神社が立ち並んでいます。

金刀比羅宮 本宮

奥社から25分ほどで金刀比羅宮本宮へ到着です。

本宮に向かって右奥より本宮に戻ってくるかたちになります。

ここまで来れば大勢の参拝者で賑わっていることでしょう。

長い裏参りでやっと着いた境内では善通寺方面への眺望を得られます。

本宮への参拝を済ませたら785段の石段を降りて下山しましょう。

悩む(786)の一歩手前という数字になっているとか。

ここからの下りでも数々の史跡や文化財を目にします。

特に下から628段目にある旭社(あさひやしろ)は重要文化財に指定されており、こちらのお参りもしておきましょう。もともと本宮の参拝後に参るのが習わしだそうです。

この旭社、あまりの立派さに本宮と取り違えてここで下山したというエピソードもあるほど。

大門を越えれば参道沿いの土産物屋に目を落としながら琴平駅へと戻ります。

足湯やカフェなどに寄るのも良いでしょう。

お疲れ様でした。

| Contact |

|---|

| mail→ shikogura459@yahoo.co.jp |

| Instagram→ @mt_shikogura459 |

| Twitter→ @shikogura459 |

| LINE@→ 更新通知&お得情報&直通メッセージ! |

また次の記事でお待ちしてます!

“こんぴらさん"裏参り"【琴平山・象頭山・大麻山】” に対して1件のコメントがあります。

コメントは受け付けていません。