太竜寺山【徳島/四国百名山】

こんにちは、しこぐらBLOGの四国グラフィです。

この記事では徳島県の太竜寺山について、登山に必要な情報を写真や動画とともに纏めています。

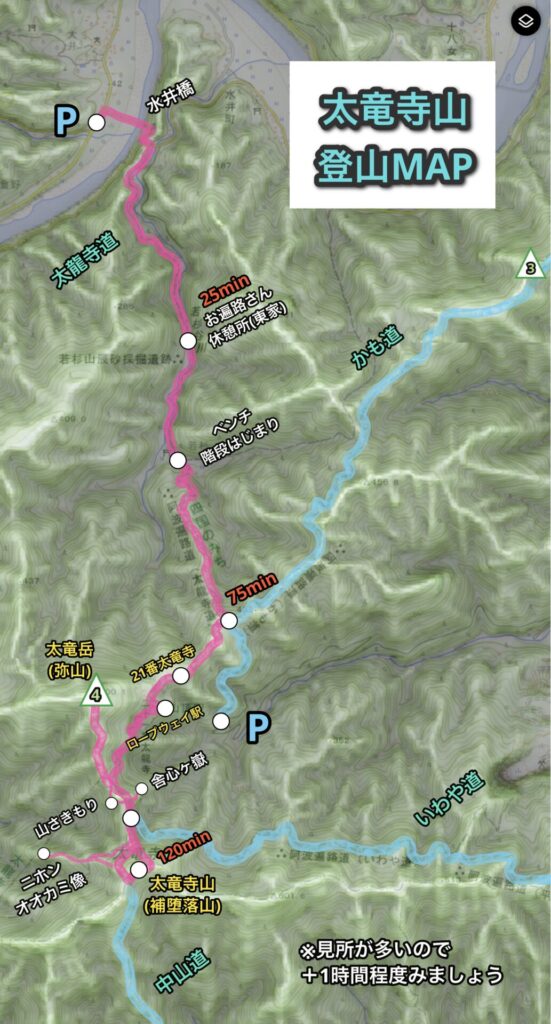

太竜寺道と呼ばれる遍路道、県道19号線沿いの水井橋からのコースを歩きました。

なお、漢字表記は太竜寺・太龍寺ともに使用されていますが、本記事中では太竜寺の表記に統一していますのでご了承ください。

※この記事の元になった登山は2025年4月上旬です。

Contents

太竜寺山

概要と見所

| 山名 | 太竜寺山 |

| かな | たいりゅうじさん |

| 標高 | 618m |

| 三角点 | 弥山にあり 四等三角点 龍山 600.13m |

| 選定 | 四国百名山・百山 |

| 所在地 | 徳島県阿南市加茂町竜山 |

| その他 | 第二十一番札所 太竜寺 ロープウェイ運行あり 自動車の場合は徒歩30分地点まで |

太竜寺山は古くより信仰の対象として知られ、遍路道として歩かれた修験の山です。

弘法大師こと空海の若き日の修行の場所としても名高く、太竜寺とともに様々な史跡を目にすることができます。

太竜寺へは1992年よりロープウェイが運行しているほか、自動車では太竜寺まで徒歩30分程度の場所まで登ることができます。

遍路道は複数あり、いずれも長く険しい難所として知られた道だそうです。

現在はそれぞれが阿波遍路路として、境内とあわせて国の史跡に指定されています。

周囲の山からみた太竜寺山

中央奥の山影が太龍寺山

中央奥に太竜寺山

第二十一番札所

太竜寺

正式名は舎心山常住院太龍寺。

創建は793年とされる高野山真言宗の寺院です。

西の高野として名高く、青年期の空海の信仰思想に影響を与えた修行地とされています。

空海の著作三教指帰の序文にて登場する阿國大瀧嶽が現在の太竜寺山であると言われています。

正面の階段上には本堂がある

本堂・大師堂をはじめ建立物の大部分が国の有形文化財に指定されています。

大師堂内部の配列が高野山奥の院のそれと同じになっているのも西の高野の由来だそうです。

登山道中でも空海が百日間の修行に臨んだといわれる(南の)舎心ヶ嶽の空海像や、

修行中にニホンオオカミの遠吠えを耳にしたという逸話からオオカミ像がロープウェイ車中から断崖に建てられていたりと空海伝説にちなんだ見所が多く存在します。

登山口とアクセス

太竜寺山には複数の遍路道があり、

それぞれの主な起点とおよその所要時間は下記の通りです。

- 太竜寺道・水井橋付近より (120分)

- かも道・お松大権現社より (150分)

- いわや道と平等寺道・道の駅わじきより (120分)

- 中山道・持福院より (100分)

このうち最も歩きやすい道は

①水井橋を渡って遍路道に入る太竜寺道 かと思います。

コースタイムの短い中山道は距離的には最も短いですが、終始急登です。

ほか、かも道は四国最古の遍路道として知られており、

いわや道中途には大理石採掘場がみられたりと、それぞれ見所があります。

大井の石灯籠と水井橋

今回の山行では県道19号線より水井橋(すいいばし) を渡って四国のみち(太竜寺道) に入ります。

大井の石灯籠付近のスペースが駐車場に利用できるので登山の起点としてちょうどいいです。

4月は桜が綺麗です

6−7台程度の駐車スペースあり

大井のお遍路さん休憩所

近くの廃小学校 (旧大井小学校) の

トイレ使用可能だそう

Google Map

登山コース紹介

※タップして拡大

- 大井の石灯籠付近に駐車

- 水井橋を渡り遍路道へ

- 若杉山遺跡付近を通る

- 木組の階段で急登

- 山門手前の四叉路

- 二十一番札所 太竜寺

- 弥山・四等三角点

- 山さきもり・舎心ヶ嶽の空海像

- 太竜寺山 山頂へ

登山記録

それでは太竜寺道を歩いて太竜寺山を目指します。

道中の見所はすべてチェックするつもりで、できる限り寄り道しながら歩きます。

桜が満開に近い4月上旬の日、天候は快晴。午前9:30頃のスタートです。

水井橋より

高所恐怖症にはきつい橋かも

美しい景色です

阿波遍路道の看板

ここから太竜寺まで4.3km

「太竜寺道」にはへんろ道後半の

若杉地区〜四叉路までが指定されています

続くチェックポイントはお遍路さん休憩所です

若杉山辰砂採掘遺跡 付近より

那賀川をさかのぼり、鷲敷町との境には四国霊場二十一番札所の太竜寺がある。この太竜寺の北側の「若杉山」の標高140~170mの山腹斜面に遺跡が広がる。

1950年代には遺跡の存在は知られていたが、1984年(昭和59年)からの徳島県博物館による発掘調査で、その実態が明らかとなった。石杵(いしきね)・石臼(いしうす)や辰砂(しんしゃ)原石が大量に見つかっている。辰砂は、赤色顔料の「朱」の原料で、石杵や石臼などの石器を用いてこれを朱に加工する工程を若杉山遺跡で行っていたことが分かった。

出土土器から弥生時代の終わりから古墳時代の初めまでが朱生産のピークと考えられる。全国的にみても辰砂を採掘する遺跡として唯一のもの。

水銀朱は古墳時代前期などに古墳の埋葬主体に大量に使用される。若杉山遺跡で産出した水銀朱も各地の古墳築造時に運び出されていったものと想定され、古墳時代の広範囲な流通を知る上でも非常に重要な遺跡である。

令和元年10月16日に遺跡の一部が「若杉山辰砂採掘遺跡」として国史跡に指定された。

引用:とくしま歴史文化総合学習館「レキシル とくしま」

(徳島県立埋蔵文化財総合センター)→ website

お遍路さん休憩所 東家

ここからが太竜寺道の急登

この後太竜寺まで

1台ベンチがあるのみです

太竜寺道を登り太竜寺へ

へんろ転がしといわれた難所

ノンストップになるでしょう

かも道などと合流する四叉路です

太竜寺の山門まで400mです

太竜寺山はまだまだ歩きます

第二十一番札所 太竜寺

西の高野として名高い空海信仰屈指の重要寺社

納経堂の前に自動販売機があり、

近くに参拝者用のトイレも整備されています。

太竜寺から山頂へ

山頂方面へと再び歩きます

ちょっと肉眼では分かりづらいかな...

ご本尊の像が立ち並んでいます

この区間は圧巻です

ご本尊は文殊菩薩像

その奥に弥山山頂・山さきもりの分岐あり

弥山 (太竜岳)

太竜寺の直上に当たる山頂です

四等三角点 龍山 600.13m

中津峰山がよく見えます

先ほどの分岐へ戻り太竜寺山へ向かいます

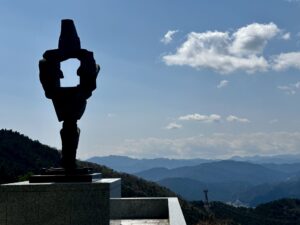

山さきもりと舎心ヶ嶽

先ほどの分岐まで戻り少し進むと

山さきもりのオブジェと空海坐像のある舎心ヶ嶽。

この2箇所はチェックしておきたいところです。

空海若年時の修行地

谷側に迫り出した断崖の上

現在の太竜寺を眺められる場所に

空海坐像が鎮座しています

短い鎖を越えると近づけます

案内に従い裏へ登りましょう

道中で最も良い景色の場所

休憩にも最適です

Photography

高丸山・雲早山も覗いてます

太竜寺山へ

左へ進んでさらに「へんろ道」へ

ニホンオオカミ像へは右「北地」へ

22とは二十二番札所平等寺のことですね

登り調子のこちらへ入りましょう

補陀落山(ほだらくやま) は別名

補陀落山(ほだらくやま) は別名

名残が散見されます

太竜寺山 山頂部

太竜寺・中津峰方向への眺望あり

現在は三角点はないようです

色々と見所の多い太竜寺山、歩くだけなら早いもののだいぶ観光に時間がかかったのではないでしょうか?

このあとはニホンオオカミ像を見に立ち寄って帰るのもよいでしょう。そちらは別記事にてご紹介しています。

帰りは往路を戻るか、余裕があればかも道コースを降りて起点に戻ることも可能です。

この場合、国道を歩いて起点へ戻れば追加約1時間程度になるでしょう。

お疲れ様でした。

Movie

あとがたり

標高1000m以下でありながら、とても見所の多い山、太竜寺山。

また遍路道が豊富で登山コースが多いことも楽しみ方を増やしてくれています。なかなか登るのが難しい方にはロープウェイを利用したピークハントも可能であり、山としても寺社としてもとても魅力的な場所でした。

ぜひ予習の上で自分なりの楽しみ方を見つけてみてくださいね。

それでは今回もお読みいただきありがとうございました。

また次の山でお会いしましょう。

ご指摘・ご感想はこちら↓

| Contact |

|---|

| mail→ shikogura459@yahoo.co.jp |

| Instagram→ @mt_shikogura459 |

| Twitter→ @shikogura459 |

| LINE@→ 更新通知&お得情報&直通メッセージ! |

“太竜寺山【徳島/四国百名山】” に対して1件のコメントがあります。

コメントは受け付けていません。